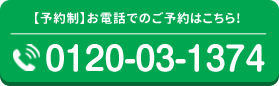

胸郭出口症候群

- 肩から腕にかけて痺れる

- 腕が疲れやすい

- 肩から腕の痛み、動かしにくさがある

【もくじ】

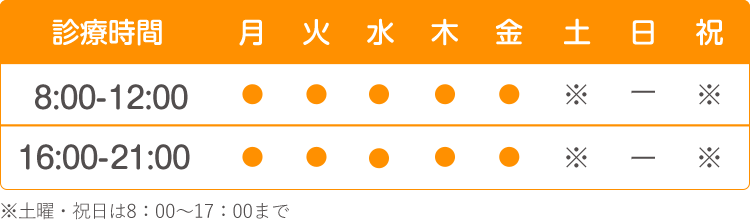

胸郭出口症候群|阪南市 翔鍼灸整骨院

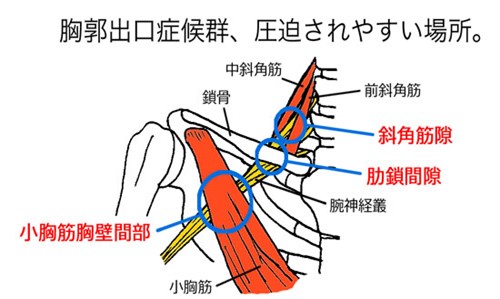

胸郭出口症候群は、筋肉や骨の間を通る神経や血管が圧迫されてしまうことで起こる症状です。前斜角筋や中斜角筋、小胸筋といった筋肉や鎖骨や肋骨の位置関係が問題となります。胸郭出口症候群の原因は、姿勢や動作の仕方です。今回は、姿勢の改善という視点から胸郭出口症候群について考えてみましょう。

まず、胸郭出口症候群になりやすい姿勢について考えてみましょう。胸郭出口症候群になりやすい姿勢とは、「いかり肩」や「なで肩」といったものです。なで肩になると前斜角筋や中斜角筋、いかり肩では小胸筋が引き伸ばされます。筋肉は引き伸ばされてしまうと力を上手く発揮できなくなります。そのため、過度の負担がかかった筋肉が硬くなり動脈や神経を圧迫してしまうのです。

姿勢を改善するには、「モビリティ」と「スタビリティ」という2つの要素が非常に重要となります。モビリティとは、筋肉など組織の柔軟性により関節が自由に動く状態です。一方スタビリティとは、正常な位置に関節を保たせておく能力です。スタビリティを得るには筋肉が正常に働かなければなりません。今回は、モビリティとスタビリティという2つの側面から姿勢改善方法についてお伝えしましょう。

まず、モビリティを改善するのに重要なのは組織の柔軟性。組織の柔軟性を得るには温熱療法、マッサージ、ストレッチなどが有効です。筋肉を温めてからストレッチをすると効果的ですよ。自宅で行う際は入浴後などに行うと良いでしょう。

ストレッチについてもう少し深く考えてみましょう。ストレッチというと「ただ伸ばせばよい」と考えている方もいますが、それだけでは不十分。筋肉は引き伸ばされると、筋肉が引きちぎれないように自分自身を守るシステムが働きます。これを伸張反射と呼びます。つまり、ストレッチをして伸張反射が出てしまうと筋肉は更に縮んでしまうのです。

筋肉の柔軟性を高めるには伸張反射を出さない方法でストレッチをする必要があります。お勧めの方法は反動を付けないストレッチ。痛みがない範囲で伸ばしてからゆっくり20秒程度伸ばせば伸張反射を起こすことなく組織の柔軟性を高めることができますよ。

では、ここでいかり肩の矯正方法について例を挙げましょう。いかり肩は、僧帽筋上部繊維という筋肉をストレッチします。まず、片手を椅子の後ろをつかんだ状態で座ります。その状態でつかんでいる方とは逆向きに首を傾け、さらに天井を見るように頭をねじっていきます。痛みや痺れがないことを確認してゆっくり20秒程度伸ばしましょう。

慣れてきたら1分程度伸ばすようにすると更に効果的です。このように持続的なストレッチを行いモビリティを改善しましょう。

モビリティが改善できたら次はスタビリティの改善です。いかり肩を抑制する筋肉を鍛える必要がありますが、先ほどもお伝えしたように、筋肉が引き伸ばされた状態では上手く力を発揮することが出来ません。

正しい姿勢を保った状態で筋肉を発揮できるように学習していく必要があるのです。では、先ほどと同じようにいかり肩を改善するためのスタビリティトレーニングを紹介します。まず座った状態で両手を挙げ、胸を開きます。その状態を保ったまま肩甲骨を引き下げるように力を入れていきます。力を入れたら5秒程度引き下げた状態を保持しましょう。

これは、いかり肩を抑制する働きをする僧帽筋下部繊維のトレーニングです。慣れてきたら1セット10回程行って下さい。

このように姿勢を改善するにはモビリティとスタビリティの考え方が重要です。あなたも日々のエクササイズを行う際に、モビリティとスタビリティの考え方を取り入れてトーグを行ってみましょう。

執筆者:

翔鍼灸整骨院 院長 若野 正一(治療家歴22年)

当院では慢性的な症状や痛みでお悩みの方に寄り添い、症状の根本的な治療を目指しています。

慢性的な症状でお悩みの方は、ぜひお気軽にご来院ください。

お問い合わせ

HOME

アクセス・料金

初めての方へ

当院の施術

当院に受診するまでの流れ

院内紹介

当院で対応できる症状リスト

患者様の声

症状別メニュー

- お子さんの腕が抜けてしまったら(肘内症)

- ぎっくり腰

- ストレートネック

- スポーツ選手に多い鷲足炎とは

- パソコンによる肘の痛み

- バレリュー症候群むちうちとの関係

- ヘルニア

- ヘルニアと脊柱管狭窄の違いって何

- ヘルペス後の神経痛

- メニエール(最新治療について)

- めまいの原因と対処方法

- ランニングをしている人に多い足底腱膜炎とは

- 不眠症

- 人に言えない女性特有のお悩み

- 人に言えない男性特有のお悩み

- 古傷(骨折や捻挫の治療後)の痛み

- 咳やくしゃみをした後から背中が痛い

- 坐骨神経痛

- 夜中に足がつる原因と対処方法

- 太ももの付け根の骨が痛い

- 女性の顎の痛み

- 寝違えによる首や肩の痛み

- 尻餅をついて腰が痛い

- 慢性的な頭痛の原因

- 手根管症候群

- 歩き始めに脚の付け根が痛い

- 激痛で歩けなくなる痛風とは

- 猫背

- 産前・産後の腰痛について

- 神経痛とは

- 筋肉痛

- 肩から腕にかけての痛みや痺れ

- 肩こり

- 肩こりの原因と解決法

- 肩関節周囲炎

- 胸郭出口症候群

- 腰椎すべり症

- 腰椎分離症・すべり症について

- 腰痛

- 腰痛体操

- 腱板損傷

- 起床時腰が痛い

- 足のむくみの原因を知り正しく対処しよう

- 関連痛とは

- 階段を降りる時に膝が痛い人の改善法

- 頚椎ヘルニア

- 頚髄症による手指の痺れ

- 頭痛

- 顔面神経麻痺

- 骨盤のズレと歪みについて

- 骨粗鬆症